その他のマナー

2024年07月16日

暑中見舞いは出しても良いの?

お世話になった人や親しい人に出す夏の時期のお便りとされる「暑中見舞い」。送る相手が喪中の場合は。。

喪中の方へ暑中見舞いやお中元を出してもいいのでしょうか?

ご葬儀を終えられたご家族は約1年の期間を喪中期間と言います。 その期間はできるだけお祝い事や派手な事は避けた方がいいとされております。 新年のお祝いである「年賀状」は「お祝い」の意味を持つため避けるべきですが 暑中見舞いはお世話になった人へのご挨拶の意味を持つため喪中の家に出すことは 問題ありません。お中元においてもお渡しすることは問題ありませんが送る品や熨斗や水引などには 配慮すべきです。

暑中見舞いを出す際の注意点は?

*「忌明け」後に送る

仏式・・・49日 神式・・・50日祭 キリスト式・・・召天記念日(命日の1か月後)

*ハガキや便箋のデザインや色使いを配慮する

ご不幸のあった家ですので明るい色は避けシンプルなものがいいでしょう

*文面にも配慮する

故人様のことにも触れご遺族を気遣う文面がすると望ましいでしょう

(○○様がご逝去されて、皆様の心中お察し申し上げます)

暑中見舞いは、相手が喪中であっても自分が喪中であっても出すことができます。忙しい日常の中、どうしても電話やメールで済ませがちですが、気持ちのこもった暑中見舞いや手紙をもらうのは嬉しいことです。

関連コラム

通夜・葬儀に参列する際のマナー

葬儀への参列は頻繁ではないので、つい忘れがちなマナーですが宗派などにより作法も変わりますので、事前に確認しておくことが大事です。

弔意の伝え方

普通のお葬式では家族葬プランもご用意しておりますが、最近では家族葬という事で香典を辞退する形式も増えています。香典辞退を伝えられた場合、香典以外で弔意を示す方法をご案内します。

お葬式での言葉遣い

お葬式へ参列する時、ご遺族への対応や遺族側から参列していただいた方へのマナーや配慮はとても重要です。つい出てしまう言葉、控えた方が良い言葉などをご紹介します。

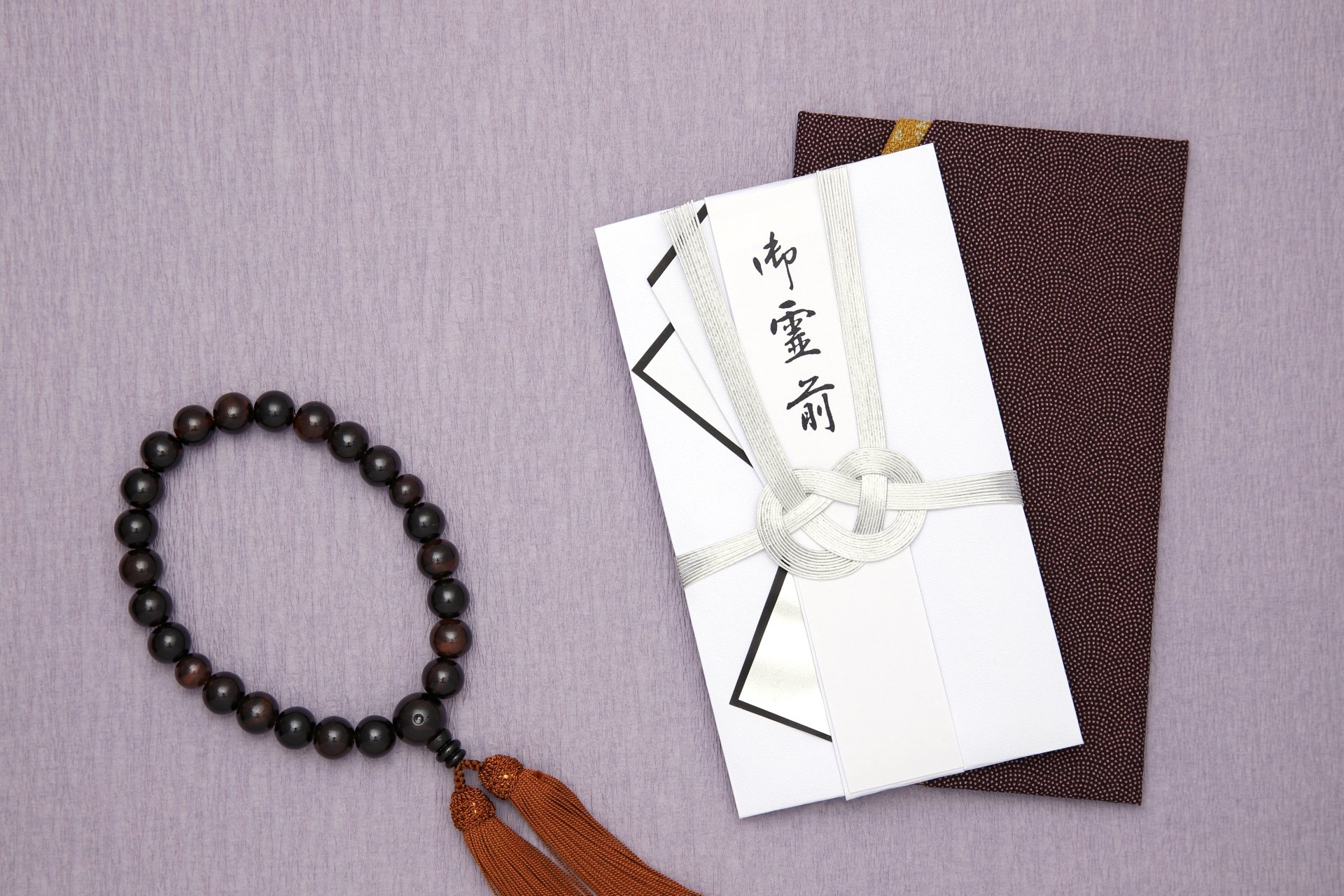

ご香典のマナーについて

香典とは一般的に、お通夜またはご葬儀の際にご遺族にお渡しする金銭のことを指します。なんとなくのイメージはつく方も多いのではと思いますが、いくら包むのがいいのか、どうやって出すのか、いざ必要になった時に改めて調べ直している方も多いのではないでしょうか?